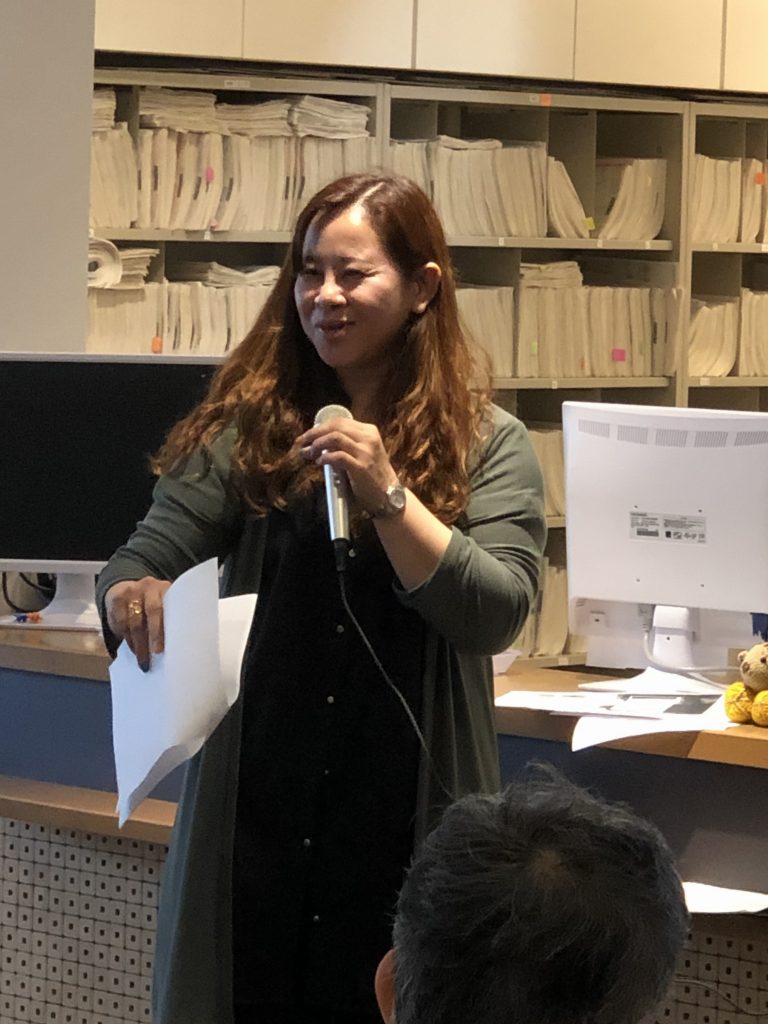

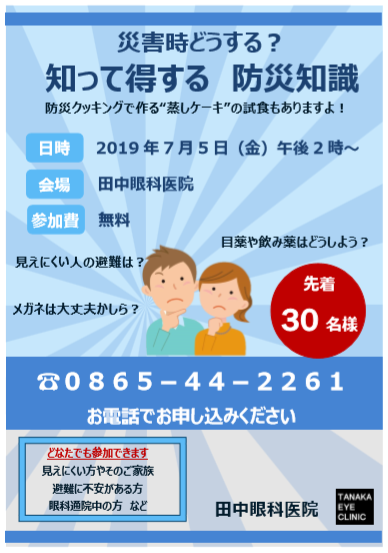

視能訓練士の延原です。7月5日(金)に田中眼科にて防災知識の勉強会を行いました。視覚障害者の方やご家族、音訳ボタンティアはるか会のスタッフなど19名の方が参加されました。

今回の勉強会は、当院に通院されている視覚障害のSさんからの提案がきっかけでした。昨年10月、Sさんから電話がありました。「延原さん、TVで防災クッキングの特集をしてたよ。目が見えにくいと避難所での生活は難しいから自宅でできる防災クッキングを皆さんにお知らせしてはどうかしら」と。

昨年の西日本豪雨でも、真備町地区の犠牲者51人のうち42人が要支援者だったそうです。見えにくい方の避難はどうするか、自宅で過ごす場合はどうするか等、皆さんと一緒に考えなければと思い、ようやく勉強会が実現しました。

私からの情報提供は、「いつ逃げるか、いかに逃げるか、どこに逃げるか」というテーマでお話し、特に避難行動要支援者名簿登録制度については詳しく説明させていただきました。更に、岡山県眼科医会の大規模災害時の対応のこと、ビジョンバン(眼科医療支援車両)派遣のこと、眼科的に今できる準備のことについてもお伝えしました。

防災クッキングについては、高密度ポリエチレンの袋に材料を入れて茹でるといろいろな料理ができることを皆さんにお伝えしました。試食で準備した蒸しケーキもポリ袋にホットケーキミックスとお水を入れて茹でて出来上がりました。

金光図書館の片山さんからは、被災してしまった後に、自宅・避難所でどう過ごすかについて説明していただきました。日本ロービジョン学会のホームページから見えにくい方の防災パンフレットがダウンロードできますので、興味がある方はご覧ください。

お一人お一人の状況や環境は違うので、今回の勉強会の内容を基に、「自分の命は自分で守る」ことについて皆さんが考えるきっかけになればと思います。