視能訓練士の延原です。先日、浅口市の未来保育課の公立・私立園長連絡会で「こどもの治療用眼鏡について」と題して講演をさせていただきました。

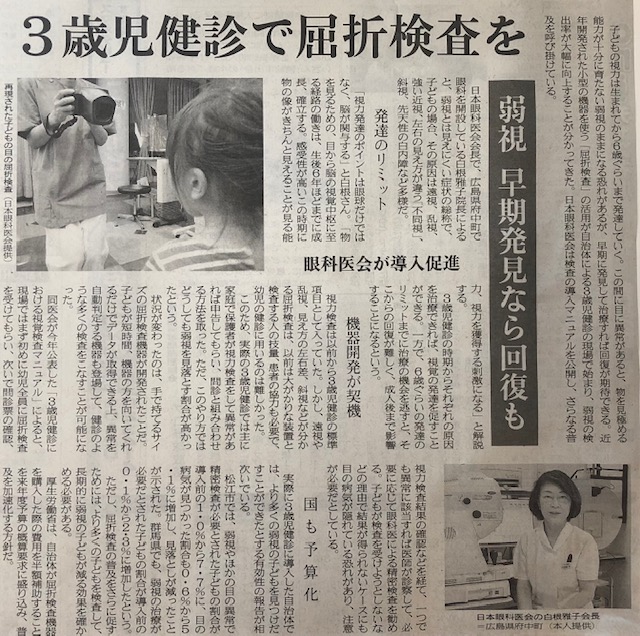

子どもの視覚の発達は生まれてから急激に発達していき、1歳6か月が発達のピークです。その後8歳頃に視覚の発達は完成します。この大切な視覚の感受性期に適切な刺激が与えられないと、視覚の成長は阻害されます。この状態が弱視です。

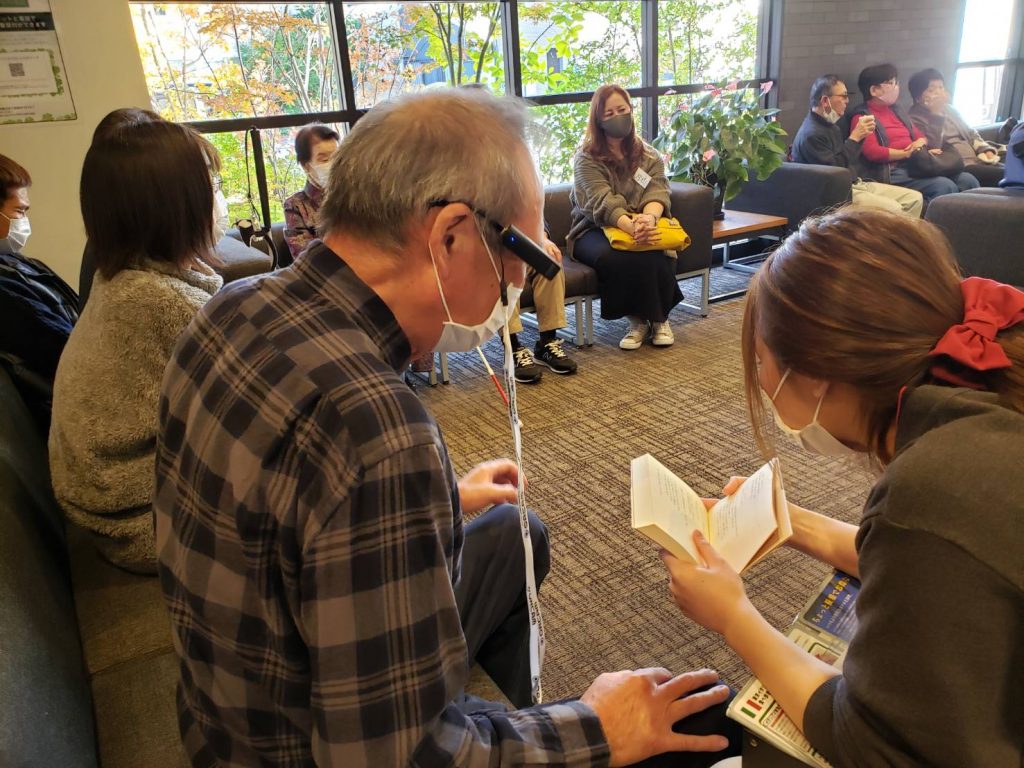

弱視の原因はいろいろとあります。遠視や近視、乱視が原因の弱視は、度のあった眼鏡を装用することで網膜を刺激し、視力の発達を促し弱視治療を行います。眼鏡を装用することが治療なのです。この治療は視覚の感受性期に行うことが大切です。

視覚の感受性期に多くの時間を過ごす、保育園・幼稚園・こども園での弱視治療は、園の先生方のご協力なくしては行えません。今日の講演が、こども達が将来にわたり良い視機能を維持できるよう、保護者や園、眼科医療が連携して治療できる体制の礎になれたらなと思います。