視能訓練士の延原です。先日、浅口市内の乳幼児とその保護者が利用する地域子育て支援拠点「つどいの広場のびっ子」で子どもの視力の発達や3歳児健診での視覚検査の重要性についてお話する時間をいただきました。

子ども達の視覚の発達する時期(視覚の感受性期)は限られていて、目の異常を早期に発見し治療することが大切なことをお伝えすることができました。

可愛い子ども達と一緒に私も楽しい時間をすごすことができました。

視能訓練士の延原です。先日、浅口市内の乳幼児とその保護者が利用する地域子育て支援拠点「つどいの広場のびっ子」で子どもの視力の発達や3歳児健診での視覚検査の重要性についてお話する時間をいただきました。

子ども達の視覚の発達する時期(視覚の感受性期)は限られていて、目の異常を早期に発見し治療することが大切なことをお伝えすることができました。

可愛い子ども達と一緒に私も楽しい時間をすごすことができました。

視能訓練士の延原です。本日より、点字用紙でつくった封筒などの商品の販売を始めました。

この商品は、視覚障害の方が在籍されている、就労継続支援B型事業所 ワークランド虹で作られたものです。「点字用紙でつくったもの」は、岡山点字出版所で発行され、その役割を終えた点字の印刷物をほどいて作る再生プロダクトです。印刷物を回収し、製本をほどいて1枚の紙に戻し、任意のかたちに裁断。手で折りあげて糊をはり、封筒をはじめとする様々な「紙もの」を生みだしています。

本当にとても可愛くて素敵な商品ばかりです。眼科受付にて販売しています。

今年も浅口そば打ち倶楽部 鴨方の方のご協力のもと、そば打ち交流会を開催しました。見えにくくても、皆さん上手に蕎麦を打たれていて、とても美味しいお蕎麦ができあがりました。

交流会の中で、様々な便利な道具についての情報交換を行ったり、病気の進行について相談し合ったりと、良き交流の時間をもつこともできました。

視能訓練士の延原です。この度、任意のボランティア団体「アイ・アイサポート浅口」を立ち上げました。

見えにくくても、住み慣れた浅口市でその人らしく生活できることを目標に、地域の課題に向き合い改善できるような活動を行っていきたいと考えています。まずは、一番の課題である外出支援ができるようにガイドボランティアの養成を行いたいと考えています。視覚障害者は障害福祉サービスとして外出時に同行援護というサービスを受けることができますが、浅口市にはそのサービスを提供できる事業所がありません。

当事者の方ともヒアリングを重ね、様々な課題の改善に取り組んでいきます。

視能訓練士の延原です。

先日、寄島老人福祉センターで毎月開催されている「カフェ・アッケシ」でアイフレイルの啓発活動を行いました。

皆さんにアイフレイルチェックシートを用いて、加齢による目の機能低下を自己点検していただきました。

そして、40歳を過ぎたら気を付けてほしい目の病気についても知っていただき、眼科健診の重要性をお伝えしました。次回は、来年2月にアイフレイルのお話をさせていただく予定です。

視能訓練士の延原です。先日、浅口市の未来保育課の公立・私立園長連絡会で「こどもの治療用眼鏡について」と題して講演をさせていただきました。

子どもの視覚の発達は生まれてから急激に発達していき、1歳6か月が発達のピークです。その後8歳頃に視覚の発達は完成します。この大切な視覚の感受性期に適切な刺激が与えられないと、視覚の成長は阻害されます。この状態が弱視です。

弱視の原因はいろいろとあります。遠視や近視、乱視が原因の弱視は、度のあった眼鏡を装用することで網膜を刺激し、視力の発達を促し弱視治療を行います。眼鏡を装用することが治療なのです。この治療は視覚の感受性期に行うことが大切です。

視覚の感受性期に多くの時間を過ごす、保育園・幼稚園・こども園での弱視治療は、園の先生方のご協力なくしては行えません。今日の講演が、こども達が将来にわたり良い視機能を維持できるよう、保護者や園、眼科医療が連携して治療できる体制の礎になれたらなと思います。

視能訓練士の延原です。先日、令和5年度浅口市圏域地域ケア会議に参加してきました。

会に先立ち、岡山弁護士会 会長の竹内先生から「浅口市の権利擁護体制 ~地域で安心して暮らせる権利を支援するために~」と題して権利擁護についての講演がありました。次に、福嶋医院の福嶋先生から、在宅医療介護の現状と問題点を踏まえた上での診療報酬改定の動向、ACP等について拝聴することができました。

ケア会議では、“認知症になっても一人になっても、住み慣れた家で安心して暮らせるよう、みんなで見守る地域にするために”というテーマでグループワークや情報交換を行いました。私のグループでは、民生委員、ケアマネージャー、生活支援コーディネーター、地域包括支援センターの方達と話し合いを行いました。ご自身の介護の話、地域住民との関わり、支援が難しいケースなど様々な問題があることも分かりました。

会を通じて感じたことは、様々な職種の方がそれぞれの立場で包み込むような優しさで認知症の方を支えておられるということです。福嶋先生にスライドでお示しいただいた『時に癒し、しばしば和らげ、常に慰む』という医療者としての基本的心構えを改めて心に留める機会となりました。田中眼科でも、皆さんに寄り添える眼科医療を提供できたらなと思います。

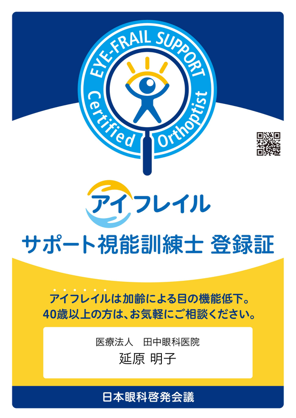

視能訓練士の延原です。この度、視機能のスペシャリストとしてアイフレイル対策活動をサポートする“アイフレイルサポート視能訓練士”に登録されました。

アイフレイルとは、加齢による目の機能低下です。加齢とともに、眼球は構造的にも機能的にも衰えてきます。その状態に何らかのストレスが加わると視機能の障害がでてきます。

40歳を過ぎたら、一度は眼科医による目の検査を受けましょう。そして、見えにくさや不快感を感じたら、眼科を受診しましょう。目の健康を振り返り、これからも快適な見え方を維持することで、目の健康寿命を延ばしましょう!

気になることがあれば、アイフレイルサポート視能訓練士にお気軽にご相談ください。

視能訓練士の延原です。

先日、浅口そば打ち倶楽部鴨方の方にご指導いただき、視覚障害者のそば打ち体験交流会を開催しました。

そば打ちは皆さん初めての体験です。見えにくくても、そば粉をこねて、伸ばし、そして切る作業を皆さんとても上手にされていました。指導者の方は、お一人お一人の見え方や体の状態に合わせて丁寧にご指導くださいました。各そば打ち台で笑顔があふれ、とても楽しくそば打ち体験ができました。

その後、大きな釜でそばを茹で絶妙なチームワークで盛り付けまで行いました。今回のそば粉は北海道の新そばで、本当に美味しいお蕎麦いただくことができました。

そば打ち体験の後は、地域生活支援事業所みちしるべの生活訓練専門員 岸本さんから白杖のミニ講座を開催してもらいました。白杖の基本的な使い方を教えていただき、とても勉強になりました。

見えにくくても出来ることは、たくさんあります。また、皆さんと集まって楽しい時間を過ごせたらと思います。

視能訓練士の延原です。先日、浅口市 鴨方圏域地域ケア会議に参加してきました。昨年は、コロナ流行のため中止となったので、今年が初参加です。

地域ケア会議は、高齢者個人に対する支援の充実と、それを支える社会基盤の整備とを同時に進めていく、地域包括ケアシステムの実現に向けた手法です。

浅口市は、地域ケア会議を9年継続して開催されているそうです。全国的にも継続できている市町村は少ないそうなので、浅口市はすばらしいです。視能訓練士が地域ケア会議に参加しているのは全国的にもまれで、地域に根差した視能訓練士を目指す私達にとってはとても大切な会議です。

会議には、様々職種、地域の方が参加されています。医師、歯科医、薬剤師、ケアマネージャー、消防士、警察官、郵便局員、銀行員、生活支援コーディネーター、民生委員、保健師、社会福祉士、商工会職員、手話サークルスタッフ、生活相談員、生活支援サポーター、老人クラブ会長、市民後見人など、本当にいろんな方が参加されています。今回は、「認知症になっても一人になっても、住み慣れた家で安心してくらせるよう、みんなで見守る地域にするために」というテーマでグループに分かれて情報交換をし、最後に各グループのまとめの発表がありました。とても有意義な会議で、私自身とても刺激を受けました。

これからも、地域に根差した視能訓練士になれるよう更に学びを重ねていきたいと思います。